スタートまであと半年!「マイナンバー制度」とはいったいナニ?

新聞や雑誌、テレビなどで最近よく取り上げられている「マイナンバー制度」。

上戸彩さんがテレビCMに出演したりしているので目にした方も多いかもしれません。

ただ、実際にどんな制度なのか理解されている方は少ないかもしれません。

今回はそんなマイナンバー制度の概略について説明したいと思います。

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度のことを「国民総背番号制」などと言う人もいますが、「社会保障・税番号制度」というのが正式な名称です。

住民票に基づいて、国民一人一人に12桁の番号が振られることになります。

具体的には

① 健康保険や年金などの社会保障の管理

② 所得税や法人税などの税金の管理

③ 災害などの場合の安全上の管理

のために用いられることになります。

一見すると、これらの情報を一元管理するために用いられるようなイメージがありますが、実態はそうではありません。

社会保険などについては従来通り自治体や年金事務所などが管理しますし、税金などは税務署が管理します。

あくまでこれらの情報を照会するためにこのマイナンバーが利用されるということになります。

ちなみにこのマイナンバーですが、個人だけでなく会社のような法人にも割り当てられることになっています。

具体的にどのような場面で用いられるのか

具体的にどのような場面でマイナンバーが使われるのか想定してみましょう。

例えばサラリーマンの方の場合を考えてみます。

会社に就職する際には、自分自身のマイナンバーを会社に申告します。

会社側は申告されたマイナンバーに基づいて、社会保険の加入手続きやお給料の計算を行います。

従来までは名前や住所、生年月日に基づいて年金事務所や税務署、市区町村役場に届出をしていたわけですが、マイナンバー制度が始まればこれらの番号に基づいて申告することになるわけです。

従来の方法だと、引越しをしてしまったり結婚により姓が変わってしまうとうまく照合できないというような問題がありました。

また、本人が偽りの情報で申告をしていると、収入などが反映できないため課税漏れや税金などの徴収漏れが生じてしまいます。

マイナンバー制度のもとでは全て固有の番号で管理されることになりますから、そういった事務負担の軽減や正確性の向上を図ることができるのです。

お給料や報酬を支払う会社側は、アルバイトや個人事業主などに対して番号の提供を求めますので、今までは把握しにくかった人たちの収入も正確に把握することができるようになるわけです。

マイナンバーを入手するには

それでは、どのような流れでマイナンバーが降られていくのでしょうか?

まず、第一の段階として、今年の10月あたりから国民に対して12桁の個人番号などが記載された「通知カード」というものが発送されます。

この「通知カード」には個人カードの申請書が同封される予定です。

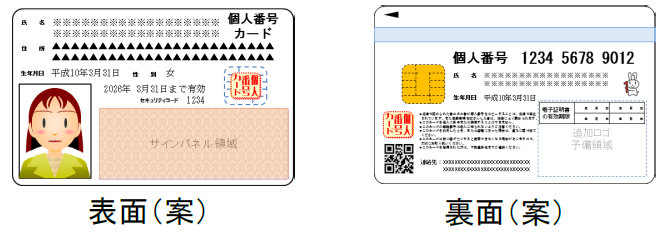

この申請書に必要事項を記載して郵送で送ると、来年の1月以降に「個人カード」を発行してもらうことができます。

この「個人カード」というものは、運転免許証の様に身分証明書になる写真付きICカードになることが想定されています。

印鑑登録や給付金の申請など様々な場面で利用できます。

この個人カードの発行は義務ではなく任意ですが、発行は無料なので運転免許証など身分を証明するものが無いお年寄りや未成年の方にとっては便利かもしれません。

情報の管理に多大なコストがかかる可能性が・・・

ただ、マイナンバーには多くの個人情報が集中することになりますので、その管理には慎重な対応が求められます。

会社側は社会保険手続きや年末調整をするために、従業員からマイナンバーを聞かなければなりませんが、その情報管理には十分な対応が必要となります。

仮にマイナンバーを本来の目的以外に利用したり、情報を漏えいしたりした場合には、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科されるなど、厳しい罰則が定められています。

これらのマイナンバーについては、番号の所有者だけではなく取り扱う側の企業にも細心の注意が必要となるのです。

2016年1月からマイナンバー制度がスタートしますが、会社側の対応はまだまだ整備されていない状況です。

会社の規模により異なりますが、企業が抱えるリスクは少なくありません。

情報管理のコストは思った以上にかかるものです。

中小企業がどのような対応を迫られるのかは専門家にご相談ください。

マイナンバー制度により日常生活が便利になることも多いのですが、その代償としてどれだけリスクを抱えられるのか、まだまだ検討が必要な制度です。

This Post Has 0 Comments