住民税の納付を年2回に減らす「納期の特例」を活用して事務負担を減らそう!

神奈川県の全ての事業所は、住民税の特別徴収をすることが義務になりました。

[kanren postid=”10576″]そうは言っても毎月銀行に行って納付の手続きをするのはメンドウクサイという方も多いのではないでしょうか。

そういう方は住民税特別徴収の納期の特例という制度を利用すれば、銀行で納付する手間を年2回に減らすことが出来ます。

特別徴収した住民税を払うためには銀行に行かなければならない!

従業員の給料から特別徴収をした住民税は、原則としてお給料を支払った月の翌月10日までに最寄りの金融機関の窓口で納付の手続きを行わなければなりません。

従業員が退職するなど異動が無ければ毎月納付する金額は基本的に同額です。

ですから毎月銀行に行って納付をするという手続きが必要となります。

「えー、混んでいる銀行の窓口に行くのは面倒くさいから振込とか自動引落とかできないの?」

このような声もあるかもしれません。

神奈川県では横浜市、川崎市に納める場合にはペイジーという手続きでネットバンク支払いをすることが可能です。

ただ、上記以外の市町村は電子納税をすることが出来ません。

(ちなみに東京都では23区内でも電子納税は出来ません)

自動引落も出来ないので、必ず金融機関の窓口で手続きをしなければならないのです。

このあたりはネットバンクなどでも納付手続きができるように改善を早くしてほしいモノです。

銀行に行く回数を年2回に減らす「納期の特例」とは?

いくらインターネットバンキングなどで事務を効率化しても、住民税の納付のためだけに銀行に行かなければならないなんて面倒くさすぎると思いませんか?

そのように思う方は「納期の特例」という制度を利用してみましょう。

この納期の特例の制度とは、本来毎月納めなければならない住民税の納付を6月と12月にまとめて6ヶ月分納付するというモノです。

具体的には

① 6月から11月までの住民税・・・12月10日までに納付

②12月から翌年5月までの住民税・・・6月10日までに納付

という流れになります。

この方法を選んでも銀行で納付をしなければなりませんが、少なくとも銀行に行く回数を12回から2回に減らすことが出来ます。

これだけでも大幅に事務負担を減らすことができますね。

納期の特例を選択するには?

この納期の特例を選択するためには条件があります。

① 常時使用する従業員が10名未満であるコト

お給料を支給する人数が1ヶ月当たり10名未満であることが条件になります。

この人数には社長などの役員も含まれますが、1~2カ月程度の短期のアルバイトなどについては含める必要はありません。

「小規模な事業所は事務作業も大変だし、税額も多くないから半年に1回でいいよ」というのが制度の趣旨なのです。

住民税の対象者が3名で、あとはアルバイトばかりで20名の場合

あくまで従業員の人数が10名未満かどうかで判定するので、この場合には納期の特例はNGです。

住民税の対象者が10人未満であるという意味ではありませんので注意しましょう。

A市に住んでいる人が8名、B市に住んでいる人が5名の場合

この場合はそれぞれの市で10名未満ですが、納期の特例の判定は全体の従業員の人数で判断します。

この場合には納期の特例を受けることができません。

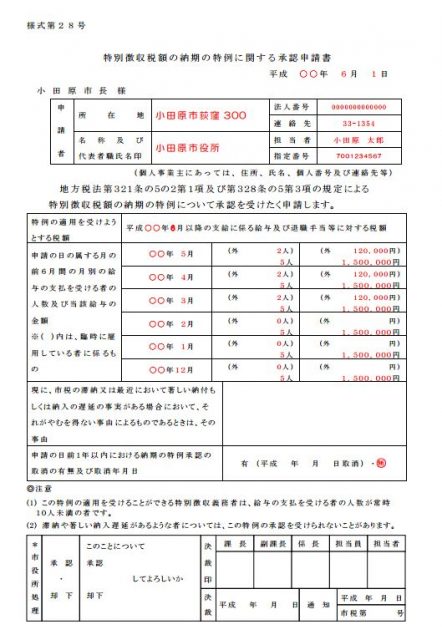

② 適用を受けるには「承認申請書」の提出が必要

この納期の特例を受けるためには、市区町村に対して「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」という書類を提出して、承認を受ける必要があります。

従業員の人数の要件さえクリアしていれば基本的に承認してもらえますので、そんなに難しい手続きではありません。

申請する事業所の住所や名称を記載して以下の内容を記入します。

① いつの納付分(○年○月)から適用するか

②申請月の前6ヶ月間の給料を支給した人数と金額

③住民税の滞納の有無など

これらの事項を記入した書類を市区町村の担当役所窓口に提出します。

基本的に即日承認となると思うのですが、一部の自治体(横浜市など)は承認まで数日期間を要するトコロもあるようです。

※申請書は各市区町村のホームページからダウンロードできます。

承認がでた月の翌月分から納期の特例で手続きを行うことができます。

③ 承認が出た後の納付方法

納期の特例の承認をうけた場合、翌月分からまとめて納付が可能となります。

例えば、毎月納付すべき住民税額が80,000円だった事業所が7月10日に納期の特例を受けた場合はどうでしょう。

この場合は7月分(8月10日納付分)までは毎月納付となるので今までと同じように住民税を納めます。

翌月の8月分から納期の特例が摘要となるので、8月~11月分の4ヶ月分(320,000円)を12月10日までに納付。

そして12月~翌年5月分の6ヶ月分(480,000円)を6月10日に納付すればいいわけです。

※この場合、新しい納付書を送ってくれる自治体もありますが、そうでない場合には11月分と5月分の納付書の金額を訂正して使うことができます。

翌年の6月以降は新しい納付書が届くと思いますが、取りやめをしなければ自動的に年2回の納付書が送られてきますよ。

納期の特例で注意しなければならないコト

納期の特例を選択した場合には次のことに注意しましょう!

通常の納付よりも納付額が増えるので資金繰りに注意

半年分をまとめて納付するわけですから、毎月納付していた金額の6倍の金額になります。

うっかり忘れていると資金繰りにも影響を与えますので注意が必要です。

源泉所得税の納付の時期と1ヶ月ずれている

お給料から天引きする所得税(源泉所得税)にも納期の特例の制度があります。

ただ源泉所得税の納付期限は7月10日と1月20日ですが、住民税の納付期限は6月10日と12月10日です。

1ヶ月ずれていますので注意しましょう!

途中で退職した人がいた場合には金額に気を付けよう

退職した人がいた場合には「住民税の異動届出書」を提出して住民税の金額を精算する必要があります。

この場合には納付すべき金額が変わることがありますので、必ず退職した人がいた場合にはチェックをするようにしましょう。

また、途中で入社した人の住民税の特別徴収切り替えなどをしたり、違う市町村に住んでいる人を採用した場合にも手続きが必要となります。

まとめ

少しでも事務手続きを簡略化することで効率化できますし、事務ミスを防ぐコトにもつながります。

住民税の手続きは想像以上に手間がかかりますので、今のうちから早めに対策をしておくことをオススメします!

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【編集後記】

今日は月末で来客が多かった…。

アポなしの来客は困りますねぇ。。。

【今日のトレーニング】

5:20/kmペースで15㎞ラン。

5月は何とか累計で200km走行することが出来ました。

本来の月間目標は300kmなのでまだまだだなぁ。

ちなみに今朝の体重は69.8kg。体脂肪率は22.3%。ほぼかわらず・・・。

【1日1新】 1日1新についてはコチラ

ココフセンカード

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||