2019年版 パート収入がいくらまでだったら児童扶養手当をもらうことができる?

みなさんは「児童扶養手当」という制度をご存知でしょうか?

【児童扶養手当】

両親の離婚などによってどちらか一方からしか養育を受けられない子供のため、住んでいる市区町村などの自治体から支給されるお金のこと。

よく「母子手当」と言われたりしている給付金のことです。

この給付金の金額は、子供を養育している親などの収入によって変わってきます。

子供を養育している親の収入が、一定基準以上ある人の場合には減額もしくは支給停止になってしまったりします。

子育てをしているパートさんなどからは

「収入がいくら以上になると税金払わないといけないの?」

という質問が一番多いのですが、なかには

「いくら以上になると母子手当の金額が減らされるの?」

という質問もたまにうけることがあります。

どの程度の収入があると、児童扶養手当の金額が変わってくるのでしょう?

まずは自分の所得の金額がどのくらいかを計算する

児童扶養手当の金額計算の基本となるのは、その子供を養育している親の所得が基準です。

所得とは、

▼ 確定申告をしている人の場合 ・・・ 確定申告書の所得の金額

▼ サラリーマンやパートの場合 ・・・ 給料収入から給与所得控除額を引いた金額

をいいます。

所得を求めるためには次の手順で計算します。

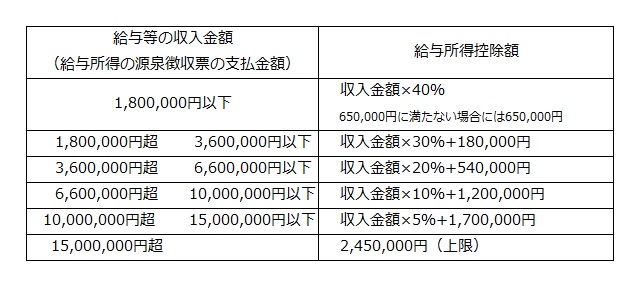

① 給与所得控除の金額を計算する。

多くの方がサラリーマンやパートさんだと思いますので、まずは「給与所得控除」の金額を下記の計算式で計算してください。

[kanren postid=”5120″]

例えば、お給料の金額が年間で180万円だった場合には、180万円円×40%=72万円となります。

② 給与収入から給与所得控除額をひく

給与所得控除額は72万円ですので、控除後の金額は、180万円 - 72万円 = 108万円ということになります。

これがあなたの所得の金額といわれるものです。

この所得金額がいろいろな判定の基準となっていくので覚えておきましょう!

次に所得から「3つのもの」を加味します!

自分の所得が計算できたああと、次に以下の3つのモノを加味していきます。

① 養育費をもらっている場合は「もらっている養育費×80%」を加算します。

例えば、離婚した元ダンナから毎月5万円を貰っているとすると、5万円 × 12ヵ月 × 80% = 48万円となるので48万円を加算します。

② 次の「各控除額の合計額」を減算します。

児童扶養手当の計算の基礎となる控除額は次のモノです。

(1)雑損控除

(2)医療費控除

(3)小規模企業共済掛金控除

(4)配偶者特別控除

(5)障害者控除

(6)寡婦(寡夫)控除

(7)勤労学生控除

税金の計算に使う控除とはちょっと違うので注意が必要です。

(例えば生命保険料控除などは加味しません)

③定額控除として8万円を減算します。

ステップ②までで算出した金額から8万円を引きましょう。

これまでの部分を整理すると

「所得」+「養育費の8割」-「各控除の合計」-8万円=判定所得

となります。

※ちなみにこの計算式は同居の親族などがいないケースを想定しています。

最後に判定表に当てはめましょう!

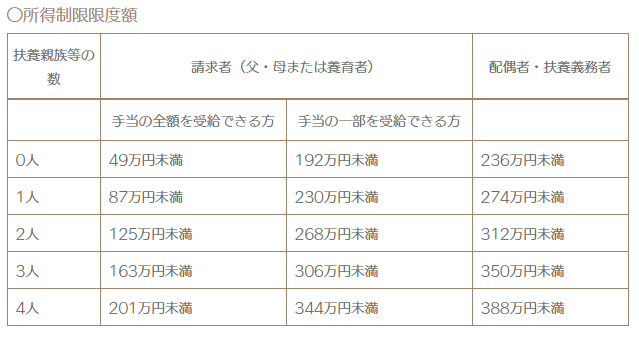

判定をするための所得金額が計算出来たら、それぞれがお住いの地域の自治体の判定表にあてはめます。

参考までに、神奈川県小田原市の判定には下記の表を参考にしてください。

(2019年10月現在)

※上記の表は同居している親族がいない場合を想定しています。

児童扶養手当の受給できる金額はお住いの自治体によって金額が異なります。

実際には「○○市 児童手当 所得制限」などと検索していただければ上記のような表が検索できると思います。

具体例で考えよう!

例えば、年間150万円のパートをしている女性で児童を一人養育していたとします。

ちなみに養育費はありません。

(特別の寡婦になるので35万円控除が受けられます)

給与所得控除後の金額は85万円ですので、85万円+0円-35万円-8万円=42万円となります。

判定表は扶養者1人のところで見ますので、この例の場合には全額受給できることになりますね。

ちなみに小田原市で全額受給できる場合には毎月42,190円の児童扶養手当を受給できます。

逆を言うと、この例の場合には166万円までのパート収入であれば児童扶養手当は全額もらえることになるわけですよ。

ちなみにこの金額を超えてしまった場合には、一部支給ということで段階的に減額されていきます。

(小田原市では最低額は10,120円となっています。)

ただ、児童扶養手当は申請月によって対象となる所得が変わってきますし、支給する自治体によって内容が変わるコトもあります。

あくまでこの計算は、一つの目安だと思っていただければと思いますのでご注意を~(´-ω-`)

まとめ

所得の金額によってもらえる額が変わってしまう児童扶養手当。

税金の配偶者控除や社会保険の第3号被保険者などの制度と並んで「女性の社会進出を阻む要因」と言われています。

確かに、まともに働くことによって給付金の金額が減額されてしまうようであれば、もっと働きたいという女性が働けない要因になってしまいます。

親の収入ではなく、子供たちを基準として給付金や学習援助などを受けられるシステムに変えていくことが必要ですね。