平均年齢が異様に高いのはなぜ?税理士という資格のナゾ

税理士の平均年齢ってご存知ですか?

昨年度のデータに基づくと、だいたい全国平均で68歳なんだそうです。

現在、全国で約70,000人ほどの税理士がおりますが、そのうちの60%以上が60歳代なんだそうです。

この現状をどう思われます?

「税理士=おじいちゃん」っていうイメージはあながち間違いではない?

ほかの職業と比較してみよう!

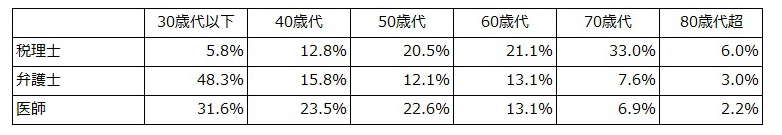

はたしてこの平均年齢がどういう状況なのか?

ほかの代表的な資格職業である「弁護士」と「医師」と比較してみることにしました。

上記は平成25年のデータをもとにしていますが、明らかに税理士の年齢層の高さがわかります。

弁護士や医師の場合、50歳代までの構成比率が75%以上を占めています。

だいたい一般企業の年齢構成比率より若干高いくらいで推移している状況です。

それと比較すると、税理士の年齢構成比率が異様に高いことが分かるかと思います。

実際に税理士会の会議や研修会に参加すると、おじいちゃん&おばあちゃんの集会です。

(語弊があるかもしれませんが、たぶん一般の人がみたらきっとそう思われるかと・・・。(-_-;))

税務署OBの登録が原因の一つ

なぜこんなに税理士の年齢層が高いのでしょう。

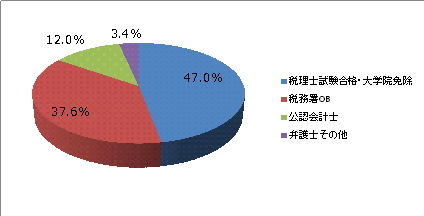

その理由の一つは「税理士資格の取得過程」にあります。

税理士の国家資格を取得するには、大きく分けて4つの方法があります。

① 税理士試験(国家試験)に合格する方法

② 大学院で定められた過程を修了し、国家試験の一部を免除してもらって登録する方法

③ 弁護士や公認会計士の資格を有する人が、所定の手続きを経て登録する方法

④ 税務署などの官公署を一定期間勤務したのち、国家試験を免除してもらって登録する方法

全ての税理士が①国家試験を合格して税理士になっているわけではないのです。

税理士の平均年齢を引き上げている大きな原因の一つが「税務署OB」の税理士の存在です。

税務署などに23年間勤務し、所定の手続きをすることによって税理士になることができるのです。

この制度自体に色々な意見があるトコロなのですが、この制度を利用して税理士登録するには、早くても40歳代半ばということになります。

ただ、実際には税務署などで定年近くまで働いていて、そのあとに税理士登録する人が多いので、60歳代に税理士になる人が多いのです。

税理士には定年が無い

もう一つの大きな理由は「税理士には定年が無い」ということ。

もちろん医者や弁護士についても、資格自体に定年があるわけではありません。

ですので、医者や弁護士でも死ぬまで働き続けることができるのです。

であるのにも関わらず、なぜ税理士だけが高齢者の割合が高いのでしょうか。

これは私見なのですが、まず医者や弁護士は基本的に「スポット」のお客様を相手にする仕事です。

仕事の都度、患者さんや依頼人から仕事を請け、そして個別に対処していかなければならない仕事が多いのです。

ですから、相談するにしても業務を行うにしても自らが応対しなければならず、結果として自らが実際に動ける年齢でなければ対応できないのです。

税理士の仕事についても、相続などの仕事は個別的に対処していかなければならないので弁護士などと同じようなことが言えます。

ただ、法人顧問などの仕事は、スポットではなく継続的に依頼される仕事ですので、新たなお客様と繋がらなくても何とかやっていけるという面もあるのです。

しかも、顧問税理士を変更するというのは、お客様にとってなかなかハードルが高いことのようです。

ですので、比較的年齢が高くなっても続けられる方も多いのでしょうね。

サービスの質を維持できるのであれば年齢は関係ない

ただ、私は本当にこの状態が好ましいとは思えません。

年齢的に、実際に現場の業務に携わっているのか疑問を覚えるような方もいられますし、それこそ「名義貸し」の温床になっている面もあります。

お客様に訪問・応対するのは職員だけで、税理士が応対していない(というかできない)事務所も少なくないのではないかと。

税理士の質を維持するため、年間36時間の所定研修制度というものがあります。

現状では任意受講規定のため義務ではないのですが、これを義務化しようという流れにあります。

この義務化の流れの中で、一部の高齢税理士から

「体力的に研修所に行くのが大変だから研修を免除して欲しい」

という意見が出ているようです。

体力的に研修すら受講するのが大変な人間が、本来の税理士業務を行えるかどうか…。

我々税理士は専門家である以上、一定水準以上のサービスを提供していく必要があります。

そのサービス水準が維持できないと思うのであれば、自主的に引退を考えることは「プロ」としての意地だと思うのです。

This Post Has 0 Comments